はじめに

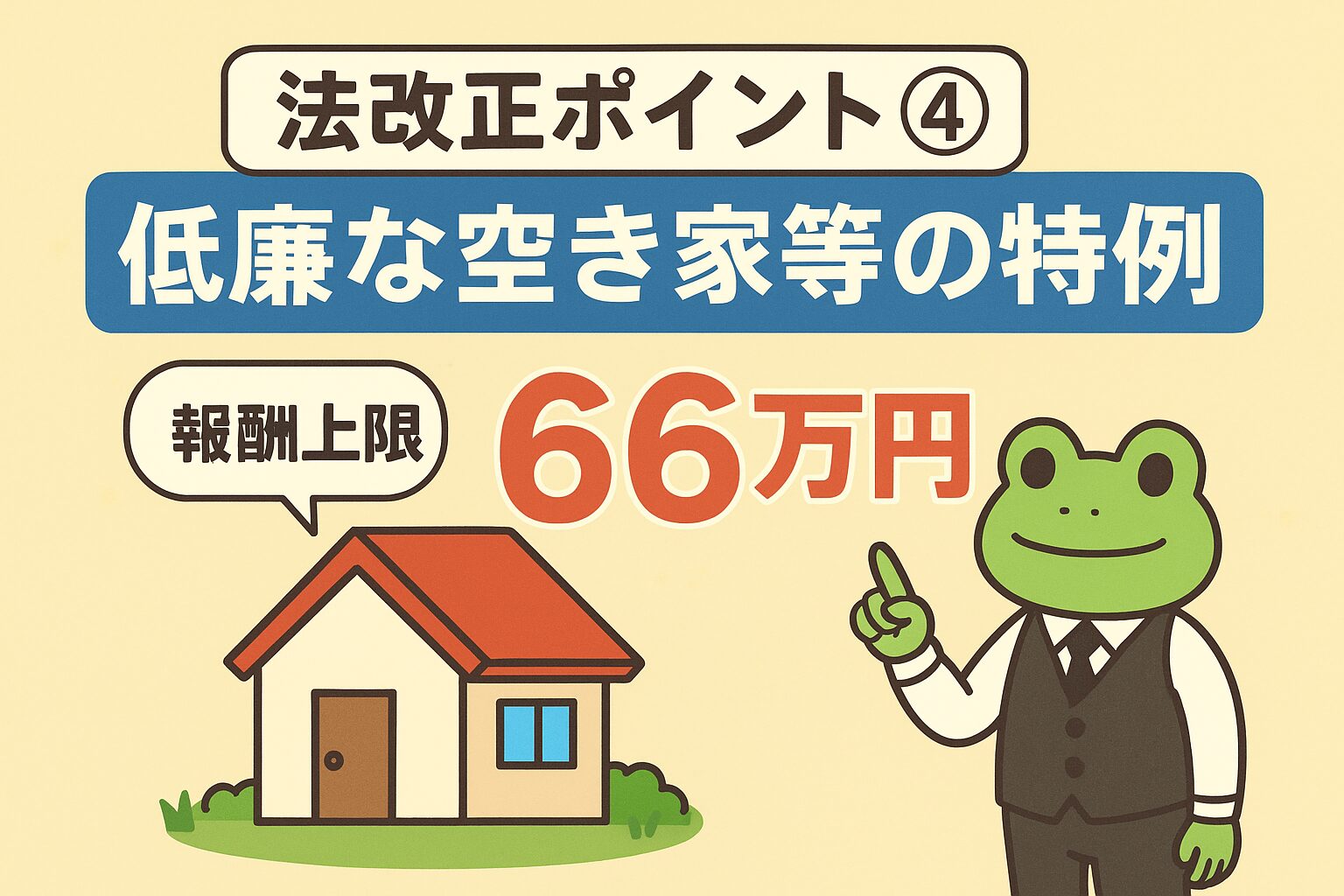

令和7年の法改正では、「低廉な空き家等の特例」 に関する報酬額の取り扱いが注目されています。

この改正は、空き家の利活用を促進する目的で導入された制度であり、宅建業者が適正な報酬を得ながらも、空き家の取引を円滑に進めることを狙いとしています。

問題文(例題)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

なお、この間において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。宅地(代金300万円。消費税相当額を含まない。)の売買の代理について、低廉な空家等に関する特例について当該代理に要する費用を勘案し、Bに対し説明した上で合意していた場合には、AはBから66万円を上限として報酬を受領することができる。

改正のポイント

🔹 改正前

従来は、報酬額の上限は宅地建物取引業法施行規則で定められており、

取引金額に応じて一定の計算式で報酬額を算出していました。

🔹 改正後(令和7年施行)

「低廉な空き家等」(主に300万円以下の空き家・土地)については、

通常の上限報酬額を超えて最大66万円(税込)まで受け取ることが可能 になりました。

ただし、次の条件を満たす必要があります👇

- 対象が「低廉な空き家等」であること

- 依頼者(売主・買主)に対し、特例を適用する旨を事前に説明すること

- その内容について依頼者の合意を得ていること

棚田先生のポイント解説

棚田先生は動画内で、

「この改正は、宅建業者が小規模な空き家取引でも、しっかりとした業務対価を得られるようにするための仕組み」

と説明されています。

また、報酬額の上限が66万円という具体的な金額で示されている点が試験でも問われやすいと指摘。

試験問題では、「通常の上限と混同させる出題」に注意が必要です。

試験対策のまとめ

- 「低廉な空き家等」=300万円以下の取引

- 通常の報酬上限ではなく、「特例で最大66万円」までOK

- 事前説明+合意がなければ特例は適用されない

- 法改正で初出題の可能性が高く、要チェック!

参考動画

👉 【宅建業法改正】令和7年改正ポイント:低廉な空き家等の特例(棚田先生)

まとめ

令和7年の宅建試験では、改正ポイントが多数登場する見込みです。

「低廉な空き家等の特例」は新設規定であり、数字・条件・趣旨の3点を押さえるのが合格のカギになります。

動画で理解を深めつつ、確実に得点源にしていきましょう❗️